屋外でメダカを飼うときにはどんな素材の水槽がいいのでしょうか?室内であればガラスやアクリル、プラスチックなどがありますが屋外で飼うときには発泡スチロールがおすすめなのだとか。

なぜ、メダカを屋外で飼うときは発泡スチロールがいいのでしょう?

発泡スチロールの水槽の特徴や屋外で飼うときの注意点などを紹介します。

スポンサーリンク

関連のおすすめ記事

-

ハムスターの交配は組み合わせが重要!異種交配は絶対に避けよう

ハムスターの交配では組み合わせによって奇形が生まれてしまったり、病気を引き起こしてしまう事があります...

-

カナヘビの卵がへこんでいるのは無精卵の可能性が!卵の見分け方

カナヘビの卵を育てている時、他の卵と様子が違う卵があった場合は無精卵の可能性があります。なかなか卵が...

-

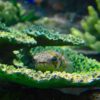

ミドリフグを飼育する時のポイント・初心者でも簡単に飼育できる

これからミドリフグを飼育してみたいと考えている人もいますよね。ミドリフグは、熱帯魚初心者でも簡単に飼...

-

コリドラスの水槽に水草は入れない?おすすめの水草と入れ方解説

コリドラスを飼育するときは、水槽の中に水草を入れずに飼育することが多いです。まだコリドラスの...

-

ソイルを使った水槽の立ち上げ方法と魚を飼育するまでの管理方法

ソイルを使って水槽の立ち上げをしようと考えている人もいるのではないでしょうか。でも、実際の方法が分か...

-

メダカのアクアリウムの道具が100均にある。おすすめアイテム

水の中を自由に泳ぐメダカは見ていて飽きないですね。アクアリウムが人気を集めていますが、始める...

スポンサーリンク

メダカを屋外で育てるなら発泡スチロール?特徴について

メダカの飼育方法に大きく分けて「屋内」と「屋外」があります。

メダカは日本ではとても馴染み深い観賞魚で、田んぼや水路などで自生もしています。

ですから、屋外での飼育も可能な観賞魚です。

屋外で飼育する場合には、室内のような水槽を使うことはあまりありません。

スイレン鉢などでオシャレなビオトープも素敵ですが、手軽に挑戦したいなら発泡スチロールを箱使う方法もあります。

発泡スチロール箱はとても断熱性に優れている

外気温の影響を受けづらいため、水温が安定するというメリットがあります。

また、軽い素材なので扱いやすい点もメリットですよね。

ただし真夏の暑い時期には、この断熱性がデメリットになってしまうこともあります。

気温が30℃を超えてしまうような猛暑日には、屋外に置いていると水温が高くなってしまいます。

すると持ち前の保温性が裏目に出てしまい、なかなか水温が下がらないということになってしまうのです。

また、劣化スピードが早い点もデメリットですよね。

安価なので値段相応とも言えますが。

メダカを屋外でメダカを発泡スチロールで飼うときの準備

発泡スチロール箱を使ったメダカの屋外飼育は、メリット・デメリットがそれぞれありますが、安価な素材ですから気軽にチャレンジできるので、個人的にはおすすめの飼育方法です。

ここからは、発泡スチロールを使ったメダカの屋外飼育についてご紹介していきましょう。

準備するもの

- 発泡スチロール箱

- 底砂(赤玉土やソイルなど)

- 水草

- 飼育水

- メダカ

発泡スチロール箱水槽の立ち上げ

- 発泡スチロール箱に底砂を入れます。

- 飼育水を入れて、水草をレイアウトします。

- メダカを小さめの袋やプラスッチックのコップなどに現在の飼育水ごといれて、発泡スチロール箱の水と温度合わせを行います。

- メダカを発泡スチロール箱の中へ放します。

基本的には一般的な水槽の立ち上げと同じ方法です。

メダカを発泡スチロールで飼うときにはフタをしましょう

メダカを発泡スチロールで屋外飼育する時に用意してほしいのが、「蓋」です。

梅雨時期や大雨の時の雨水混入を防ぐために必要です。

発泡スチロール箱を購入すると、蓋もセットになっていることがありますが、この蓋は使いません。

次の章で冬越しについてお話しますが、その時までとって置いてくださいね。

メダカ水槽の屋根の条件は、「光が通ること」

色付きではなく、透明なものの方が、冬場の弱い陽ざしも通してくれるのでおすすめです。

比較的加工も簡単でおすすめな素材は、ポリカーボネート板の透明なものです。

見た目は加工が大変そうですが、おもいのほか簡単にカッターで加工が可能ですよ。

ポリカーボネート板で蓋をする時には、風などで飛ばされる可能性があるので、重石が必要になるので、合わせて用意しましょう。

出来るだけ安価に済ませたいなら、100円ショップで売っているワイヤーネットに透明のプチプチを巻きつけるというの良いでしょう。

ただし、耐久性などはやはりそれなりとなってしまいます。

基本的には、透明で光を通すものであればOKですから、工夫してみると良いでしょう。

冬にメダカを屋外で飼うときに気をつける事

メダカを発泡スチロール箱で屋外飼育する時には、「冬」に注意が必要です。

基本的には日本に自生している魚ですから、日本の気温に耐える事ができる魚です。

しかし、自生するメダカは冬には水底深くの泥や葉っぱの中に身を隠して、冬眠して冬を越します。

発泡スチロール箱で屋外飼育する場合

同じように泥や落ち葉を敷いてあげるのが最も理想的ですが、それが難しいなら冬を越せるように工夫が必要になります。

その方法としてもっとも一般的なのが、先程もご紹介した「蓋」を使う方法です。

また、冬越しを考えた時には「発泡スチロール箱」であることはとてもメリットになります。

蓋は先程ご紹介したように透明で光を通すものが理想的ですが、それは昼間の話です。

寒さの厳しい地方なら、夜間用の蓋も必要になるでしょう。

夜間用の蓋は、発泡スチロール箱にセットになっていた蓋を使うと簡単です。

発泡スチロールの蓋にプチプチを巻き付けて保温性を高めてから、使いましょう。

メダカは冬には冬眠します。

注意して欲しいのは餌やりです。

冬眠中のメダカは餌を食べません

もし少し水温が上がってメダカが顔を出したとしても、餌を与えてはいけませんよ。

冬眠中は内臓機能が低下しているので、餌を食べると消化不良を起こしやすくなります。

餌は春になって、水温が安定して上がるまでは控えましょう。

また、冬眠中のメダカはとても敏感になっています。

少しの刺激でもストレスとなって亡くなってしまうこともありますから、刺激を与えないように注意してくださいね。

メダカの屋外飼育向けの発泡スチロールは繁殖にもオススメ

メダカを屋外飼育する時に便利なのが、発泡スチロール箱です。

発泡スチロール箱というと、魚介類の発送などで使われるような白い蓋付きの発泡スチロール箱を思い浮かべる方が多いと思います。

しかし、実はメダカ飼育用の発泡スチロール箱も売られています。

四角い形の物もありますが、一見スイレン鉢に見えるものまであります。

ただし、メダカ飼育用の発泡スチロール箱は白い一般的なものに比べると価格も高く設定されています。

四角い発泡鉢ならサイズによりますが1000~2000円程度、スイレン鉢などの凝ったものは5000円程するものもあります。

繁殖用の発泡スチロール箱もあり、積み重ねが出来たり、雨対策などがされていたり、エアーチューブを通せる穴があるなど、メダカのより良い飼育環境を保つ為の機能がたくさんありますから、飼育のしやすさで考えるなら、やはり専用の発泡スチロール箱の方が勝る点が多いでしょう。

確実にメダカの飼育を行いたい場合には、専用の発泡スチロール箱がおすすめです。