これからミドリフグを飼育してみたいと考えている人もいますよね。ミドリフグは、熱帯魚初心者でも簡単に飼育することができる熱帯魚です。

では、実際に飼育しようと思った時、どんなことに注意して飼えば良いのでしょうか。ミドリフグを飼育する時のポイントは?

そこで今回は、初心者でも簡単に飼育できるミドリフグ飼育のポイントについてお伝えします。

スポンサーリンク

関連のおすすめ記事

-

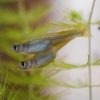

グッピーのメスの妊娠はお腹でわかる?見た目でわかる妊娠の兆候

グッピーのメスが妊娠していると、見た目でわかるくらいお腹に変化が見られます。特に出産間近のメスは...

-

文鳥が餌を食べにくそうにしている?餌入れの底上げをしてみよう

文鳥のケージについてきた餌入れを使用していると、深さがあるため文鳥が食べにくそうに感じる場合がありま...

-

カナヘビの卵がへこんでいるのは無精卵の可能性が!卵の見分け方

カナヘビの卵を育てている時、他の卵と様子が違う卵があった場合は無精卵の可能性があります。なかなか卵が...

スポンサーリンク

初心者がミドリフグを飼育する時の準備について

ミドリフグは黄緑色の体に黒い水玉模様のある魚です。

胸ヒレをパタパタと動かす姿が一生懸命で、なんとも愛らしく癒やされますよね。

そんな可愛いミドリフグを育ててみたいと思う方も多いことでしょう。

アクアリム初心者の場合、さっそく魚を入手して、水槽を立ち上げて魚を入れようと思われるかもしれません。

しかし、水槽を立ち上げてから、魚を飼育できるまで約1~2週間かかります。

ミドリフグを飼育したいと思った時には、まずは飼育環境の準備が必要です。

水槽で魚を飼育する場合に最も大切なのは「水」です。

自然環境の場合、ろ過フィルターなど無くても魚は生息できますよね。

それは、生物ろ過システムが出来上がっているからです。

海や川に住む魚が餌を食べて糞をすると、海や川の水も少しずつ汚れていきます。

この汚れからはアンモニアなどの有害物質が発生してしまいますが、自然界では微生物や細菌が様々な有害物質を取り除いてくれているのです。

この自然界のサイクルが生物ろ過システムです。

水槽の立ち上げとは、この生物ろ過システムを再現することです。

初心者でも飼育が簡単!ミドリフグの性格・寿命・毒性について

ミドリフグはショップでも入手しやすく、初心者でも飼育は簡単です。

しかし、飼育前には性格や寿命などを大まかに把握してから飼育するようにしましょう。

ミドリフグはフグですから、怒るとピンポン玉の様に体を膨らませます。

人間から見るとそんな姿さえ愛くるしいですが、他の魚にとっては可愛い存在とは言い難いのです。

可愛い見た目に反して、性格は荒く攻撃性はとても高いです。

他の魚を追いかけ回して、持ち前の鋭い歯を使って鱗やヒレを噛じったりします。

噛じられた魚にとっては致命傷となってしまうかもしれません。

そのため、他の魚との混泳はおすすめできません。

ミドリフグ同士でも喧嘩することが多いので、1匹だけで飼育するのが望ましいでしょう。

ミドリフグの寿命は5年以上と言われます。

中には10年近く生きる個体もいるようですから、意外と長命です。

ミドリフグを飼育してみようと思った時に、気になるのは「毒をもっているのか」ということではありませんか?

自然界のミドリフグは、テトロドキシンという猛毒を主に皮膚に持っているといわれています。

しかし、飼育用個体が毒を持っているかどうか確かなことは不明のようです。

ただ、食用にするわけではないので、それほど神経質なる必要は無いでしょう。

初心者がミドリフグの飼育をする!エサと水換えについて

アクアリウム初心者の場合には、魚の飼育方法についても迷うことが多いですよね。

特に金魚やメダカなどとは違い、周りで飼育している人がいない場合には不安になることも多いかもしれません。

飼育の中でも、楽しい作業なのが「餌やり」だと思います。

餌は1日1~2回与えます。

ミドリフグはとても大食いです。

そして、おねだりもとても上手です。

たくさん欲しがって可愛くおねだりされると、ついつい与えたくなりますが、そこはグッとこらえましょう。

お腹が少しぷっくりと膨れる位が目安です。

餌を与えすぎると食べ残しや糞が増えるので、その分水が汚れてミドリフグの負担になってしまいます。

水換えは水槽の大きさにもよりますが、1~2週間に1度のペースで行うのが一般的です。

水質テスターを使うと、汚れ方を把握することが出来ますから、自分の水槽の水換えペースを掴むことが出来ます。

水が綺麗になるので魚は喜びそうですが、実は水質の急激な変化は魚にとってはとてもストレスになります。

そのため、水換えは飼育水の1/3程度を入れ替えましょう。

同じ理由から、水換えとフィルター交換を同時に行うのもおすすめできません。

水換えの時の注意点は、底砂をかき混ぜないことです。

良いバクテリアの住処にもなりますが、底の方には病原菌や汚れも沈澱しているので、むやみにかき混ぜると、それらを舞い上げてしまいます。

ミドリフグの飼育環境について

ミドリフグを飼育していると、水槽を立ち上げたばかりのときや、季節の変わり目で温度差がある時などに病気になることがあります。

「白点病」と呼ばれる病気です。

初心者の方だと耳慣れない病名かもしれませんが、熱帯魚を飼育していると割とメジャーな病気です。

この病気は罹ると、回復できずに死んでしまうこともあるので注意が必要な病気です。

特にミドリフグは体が小さい為、重篤になりやすい傾向があります。

白点病の原因は温度や水質変化です。

きちんと飼育していれば防げる病気なのです。

ミドリフグの適温は23℃~28℃です。

適温をキープするために、水槽の設置場所やヒーターの導入などを検討しましょう。

初心者がミドリフグを飼い始めるなら、春や秋がおすすめです。

ミドリフグを飼育するときの注意点

ミドリフグを飼育するときに、元気に長生きしてほしと願うなら以下の点に注意して飼育してみましょう。

- 汽水環境を作る。

ミドリフグは汽水環境でなくは長生き出来ないと言われます。

「汽水」とは淡水と海水とが混ざって、塩分濃度が両者の中間となったものです。

難しそうですが、ペットショップなどに人工海水の素が売られていますから、意外と簡単です。

人工海水の素を使って飼育水を海水の1/2~1/4程度の塩分濃度しましょう。 - 栄養バランスに気をつける。

人間と同じで、長生きさせたいならミドリフグも栄養バランスが大切です。

基本的には冷凍赤虫が主食になりますが、それだけでは短命になる傾向があります。

人工飼料や乾燥エビなど、外の食べ物にも慣れさせましょう。 - 混泳はしない。

性格の荒いミドリフグは、とても攻撃的です。

他の種類の魚だけではなく、ミドリフグ同士でも喧嘩して噛み付くことがあります。

そのため、単独飼育がベストです。