金魚が底でパクパクするのはどうして?寝ている?それとも元気がないため?金魚が底でパクパクするときに考えられる理由や対処方法とは?

金魚がパクパクしていてあまり動かないときにはこのように、対処してあげるといいでしょう。

心配のいらないパクパクときちんと対応してあげたいパクパクの違いを見極めてあげられるといいですね。

スポンサーリンク

関連のおすすめ記事

-

カナヘビの卵がへこんでいるのは無精卵の可能性が!卵の見分け方

カナヘビの卵を育てている時、他の卵と様子が違う卵があった場合は無精卵の可能性があります。なかなか卵が...

-

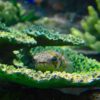

ミドリフグを飼育する時のポイント・初心者でも簡単に飼育できる

これからミドリフグを飼育してみたいと考えている人もいますよね。ミドリフグは、熱帯魚初心者でも簡単に飼...

-

コリドラスの水槽に水草は入れない?おすすめの水草と入れ方解説

コリドラスを飼育するときは、水槽の中に水草を入れずに飼育することが多いです。まだコリドラスの...

-

ミナミヌマエビの水槽に入れる水草に付着した残留農薬の除去方法

ミナミヌマエビを飼育している人の中には、水槽の中に水草を入れたいと考えている人もいるのではないでしょ...

スポンサーリンク

金魚が底でパクパクする原因とは

飼育を始めたきっかけは、お祭りでとったからと言う方が多いのが金魚ですよね。

そのため、金魚は飼育初心者が多いのも特徴です。

金魚を飼育しているといろいろな病気やトラブルが起こります。

「金魚が底でパクパクする」というのも、その1つです。

金魚がこの様な行動をとる原因はいくつか考えられますが、その1つに病気があります。

金魚がかかりやすい病気

「転覆病」という病名を聞いたことがありますか?

文字通り、金魚が転覆する(お腹を上げて逆さまになる)病気ですが、実は沈没してしまうタイプの転覆病もあります。

転覆するのも、沈没するのも、原因は浮袋の機能障害です。

先天性の場合もありますが、消化不良や肥満が原因だったり、ウィルス感染の場合もあります。

金魚の消化不良の場合

水温を25~28℃にあげて、数日餌を与えずにいると改善することもあります。

転覆病には絶対という治療法が無く、一般的には0.5%の塩水浴を行います。

また、他の病気になり元気がなくなって、水底でじっとしていることもあります。

特に病気が初期段階の場合には体の症状で判断することは難しく、なんとなく元気が無いという状態の事が多いです。

病気の治療にかかるなら、この初期の段階で対処するのが望ましいでしょう。

この場合にも塩水浴で様子を見るのがおすすめです。

体力がない状態で薬剤を使用すると、金魚がさらに弱ってしまうことがあります。

お祭りでとった金魚に白点病が見られたので、薬浴させて失敗した経験があります。薬浴は最終手段として、出来るだけ塩水浴で様子を見るのがおすすめです。

金魚があまり動かない、底でパクパクするのは水温が関係

金魚が底でパクパクとして動かないけど、全く問題のない場合もあります。

それは冬眠モードへ入っているときです。

金魚は変温動物

ですから、水温によって活性が変わり、水温が高ければ活発に動き食欲もありますが、水温が低ければ、あまり活動せずに冬眠モードに入ります。

室内で飼育しているとあまり見られませんが、自然な環境下で普通の現象です。

水温が10℃付近になると、金魚はあまり活動しなくなって、代謝も悪くなります。

さらに水温が下がって5℃を下回ると、金魚は餌を食べなくなり、ほとんど動かず水槽の底でじっとしています。

冬眠モードに入ってるなら、いじってはいけません。水温が徐々に上がれば、冬眠から冷めて元気に泳ぎ回るようになりまます。

水槽に温度計を設置すれば、水温で冬眠モードなのかすぐに判断できますよ。

冬眠モードに入らないようにする場合は、温かい部屋などへ移動するか、ヒーターを利用して一定の温度を保つようにしましょう。

金魚が底でパクパクするのは弱っている事が理由かも

金魚が底でパクパクしている時には、これまでご紹介した以外にも考えられる原因があります。

金魚は弱ると底でパクパクすることが多い

弱るのは病気のせいだけではありません。

数匹一緒に飼育していると、金魚同士でも相性があります。

相性が悪いと、他の金魚を追いかけましたりつついたりを繰り返して、弱らせてしまうことがあります。

水草やアクセサリーなどで、隠れ家を用意してあげると回避できることもあります。

金魚が病気以外で弱る原因は、水質

フィルターのろ過能力が低下したり、餌のあげ過ぎで食べ残しがたくさんあったり、水槽の大きさに対して金魚の数が多いなど、様々な原因で水質が悪化します。

水質の悪化は金魚にとってはとてもストレスとなり、体調にも影響を与えます。

人為的な原因でパクパクするとき

金魚は慣れてくると餌を催促しますから、その姿が可愛くてついついあげたくなりますよね。

ですが、餌の量には注意しましょう。

腹八分目という言葉があるように、食べ過ぎると苦しくて動けなくなりますよね。それは金魚でも同じです。

餌は5分程度でなくなる量が適量と言われます。その量を日に1~2回程度あげましょう。大きく育てたいとしても日に5回ほどにします。

金魚が水面でパクパクするのはナゼ

金魚は水底ではなく、水面近くでパクパクすることもあります。

金魚の酸素は足りている?

一見餌をねだっているようにも見えますが、水中で全く泳がずにずっと水面でパクパクしているなら、酸欠の可能性があります。

水中の酸素がなくなり、酸素を求めて水面でパクパクしている状態ですから、緊急事態です。

小さな水槽でエアレーションを行わずたくさんの金魚を飼育していると起こります。

また、水温が高くなると溶存酸素量は減ってきますから、気温が高くなる季節には注意が必要です。

金魚が酸欠になっているなら、すぐにエアレーションを行いましょう。

また、水槽を大きくしたりするなどの対応も必要になります。

水草を植えていると、光合成で酸素を排出するから大丈夫と思われる方もいますが、夜間には昼に排出した以上の酸素を消費してしまいますから、夜間に水面でパクパクすることも多いです。

水草をたくさん植えて安心している方は、注意が必要です。

金魚が水面でパクパクするのはなついているから

金魚が水面でパクパクしていても問題ない時もあります。

パクパクするのは「餌くれダンス」

金魚を飼育していると、もっとも可愛らしいと思うタイミングでもありますよね。

金魚は餌をくれる人を覚えますから、近づくと水面をパクパクさせて「餌ちょうだい」とアピールします。

特に、浮上性の餌を与えている場合にこの行動をとります。

うちの金魚はパクパクと、左右に激しく動くダンスのような行動を交互に行いますよ。

アピールであれば、全く心配の必要はありません。

可愛い姿を楽しんでください。

魚はあまり視力が良くないと言われますから、人影が見えたら餌が落ちてくると思って、当てずっぽうにパクパクさせているのかもしれません。

餌をあげたらいつも通りに食べだして、その後も水中で泳いでいるなら、問題ありません。

酸欠かどうかの判断は、集団でパクパクしているかをヒントにしましょう。

酸欠の場合には複数の金魚が同時にパクパクします。

また、緊急事態でのパクパクですから、息苦しそうな印象を受けると思います。

お祭りで金魚を掬うなら

金魚は古来より日本人に愛されている魚です。

そして、アクアリムを始めるきっかけとなる魚ではないでしょうか。

私もその一人です。

お祭りで子供がすくったのがきっかで飼育をはじめました。

毎年のように子供は金魚をすくいますが、お祭りで弱っているためか、私に知識がなかったせいか、元気に泳いでいるのは2匹だけです。

しかし、本来金魚は丈夫な魚で、水温への適応力も高く、少ない餌でも耐えられるので比較的飼育しやすい魚です。

金魚すくいで金魚をすくう時、和紙やモナカを使いますよね。水には決して強くない素材です。

そんな素材ですくうからには、水面でパクパクしている金魚は狙い目ですよね。

ですが、この金魚は酸欠状態です。すでに弱っているので、上手に回復させなくては長生きしません。

うちの子供が、昨年のお祭りでやっとすくったのは、白点病が全身に広がった金魚でした。

この様に、お祭りで比較的簡単にすくえる金魚は弱っている可能性が高いです。

元気な金魚をすくいたいなら、難易度はかなり上がりますが、深いところを元気に泳いでいる金魚を狙うのをおすすめします。