スッポンの飼育では、餌の与え方が大切になります。

スッポンを飼育する初心者だと、どんな餌を与えたらいいのか、なかなか餌を食べないときはどうしたらいいのか、どのくらい餌を与えたらいいのか悩みます。

また、餌以外にもスッポンの飼育では気をつけたい注意点があります。

そこで、スッポンの飼育で餌の与え方と気をつけたい注意点や飼い方のコツについてご紹介致します。

スポンサーリンク

関連のおすすめ記事

-

コリドラスの水槽は掃除しやすい工夫が必要!飼育方法とポイント

他の熱帯魚に比べ地味ながらもファンが多いコリドラス。コリドラスを飼育する際は、掃除がしやすい水槽...

-

アロワナの水槽の立ち上げ方法・飼育に必要なものと水槽の大きさ

アロワナの飼育を始めようと思っている人は水槽の立ち上げについて知りたいですよね!アロワナを飼育する時...

-

カブトムシの幼虫が出てくる原因が土の中のガスだった時の対処法

カブトムシの幼虫を育てていて、ふと見ると幼虫が土から出ていることがあります。土から出てくる原...

-

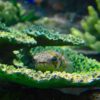

ミドリフグを飼育する時のポイント・初心者でも簡単に飼育できる

これからミドリフグを飼育してみたいと考えている人もいますよね。ミドリフグは、熱帯魚初心者でも簡単に飼...

スポンサーリンク

スッポンの飼育で大切な餌の与え方とは

スッポンは「肉食動物」

スッポンは「生きた餌」を好んで食べます。

生きた餌で代表的なものは、アカムシやタニシです。

中でも、特にタニシは好んで食べる傾向があるようです。

ですが、飼育環境に慣れていない初期の頃は、環境の変化によりストレスを大きく抱えていることが考えられます。

そのため、餌を食べてくれないことがあります。

餌を食べてくれない場合

好物であるタニシを与えてみると反応を示してくれるかもしれません。

また、生き餌は栄養豊富なため、与える量が多すぎると肥満に繋がりますので、与える際には量に注意して与えるようにしましょう。

一方で、そもそもとして、タニシやアカムシなど生きた餌を触るのはちょっと…という方もいるでしょう。

そんな場合には、ホームセンターやペットショップで販売されている「カメ専用の餌」がオススメです。

スッポンの適切な飼育環境や餌など飼い方のコツ

スッポンはデリケートな性質

スッポンは、水質や水温に敏感に反応する動物で、低水温は命に関わるほどの危険に繋がってしまいます。

そのため、スッポンを飼育する際の水槽内には、濾過器とヒーターなどの保温器を入れてあげ、適切な飼育環境を作ってあげなければいけません。

また、ずっと水の中にいるわけではありませんので、合わせて陸地も用意してあげるようにしましょう。

スッポンは砂に潜ることも多い

そのため、水槽とは別に、スッポンが潜ることができるくらいの深さの砂を入れた容器を用意してあげると、スッポンは喜んで潜ってくれるはずです。

また、上記でもご紹介したようにスッポンは「肉食動物」です。

基本的には、タニシやアカムシなどを与えますが、こうした生き餌ばかりでは栄養が偏ってしまうため、合わせて人口飼料などを与えるのが良いでしょう。

スッポンの飼育で餌をなかなか食べてくれないときは

スッポンを飼育を始めたけれど中々餌を食べてくれない、そんな場合もあると思います。

スッポンを飼い始めたばかりであれば、飼い主さんも初めてのことで慣れていなく、戸惑うと思います。

しかし、それはスッポンも同じです。

突然の環境の変化に戸惑い、餌どころではないのです。

そのため、スッポンが環境に慣れてくれるのを待つしかありませんが、それでも餌を全く口にしないとなると、飼い主さんも心配ですよね。

そんなときには、「生もの」「匂いが強いもの」この二つを意識した餌を与えてみましょう。

主には、アカムシやタニシなどを好んで食べますが、他にも生魚や鶏のササミなどもオススメです。

また、中には「サーモンのお刺身」を与えると食いつくような場合もあるようなので、お刺身を与えてみると反応を示すかもしれません。

スッポンの飼育のススメ!スッポンの魅力とは

カメの仲間であるスッポンですが、ジッとよく見てみると意外と愛嬌のある顔をしていますよね。

また、カメとはちょっと違うような独特な雰囲気を持っているような気もします。

そんなスッポンの魅力をご紹介します。

スッポンの魅力について

スッポンはカメの仲間になりますが、カメとは少し違う雰囲気を持っていますよね。

そんなスッポンの最大の魅力は、やっぱり不思議な「雰囲気」になるのではないでしょうか。

また、スッポン好きの方からすると、手足のムチムチ感が堪らないという方も多いと思います。

お腹側からスッポンの手足を見たら、そのムチムチ感にあなたも堪らなく愛おしく感じるかもしれません。

ですが、スッポンは非常に臆病で警戒心の強い動物です。

そのため、警戒心の強いときにスキンシップを取ろうと触ろうとすると、強く噛まれてしまうかもしれません。

可愛らしい顔をしたスッポンですが、その顔からは予想できないほど噛み付く力はとても強く、一度噛むと離さないとも言われていますので、注意しましょう。

スッポンの飼育で気をつけたい注意点

ペットを飼育する上では、ペットの病気や怪我に注意しなければいけませんが、これはスッポンも同じです。

スッポンに多い2つの病気

- ムコール病

ムコール病とは、カビが原因で発症してしまう「皮膚病」です。

ムコール病を発症してしまうと、甲羅に白い斑点が見られるようになり、皮膚が死んでしまいます。ムコール病を予防するためには「日光浴」が欠かせません。

また、日光浴をさせることは、スッポンの骨や甲羅を丈夫にする効果もあります。そのため、週に何度かスッポンを日光浴させるようにしましょう。 - 寄生虫による病気

寄生虫に寄生されてしまうと、食欲不振などの症状が見られるようになり、合わせて皮膚に白い綿のようなものが出てくるようになります。

スッポンの身体や水槽内の水が「緑」に見える場合には、寄生虫を疑いましょう。

上記でも述べたように、スッポンの病気を予防する上では「日光浴」が大切です。

また、水温の低下は命に関わりますので「水温管理」を徹底し、猫などを飼っている場合は、スッポンが襲われないように配慮する必要もあります。

スッポンを飼育する際には、上記のことに注意し飼育することが大切です。