水槽内の硝酸塩が増えすぎると注意が必要です。アンモニアほどではありませんが、多過ぎる硝酸塩は、サンゴや魚にとって悪い影響を及ぼしてしまいます。

そこで、硝酸塩の測定方法や、硝酸塩を下げるための方法などをご紹介します。

理想は、硝酸塩がまったくない状態です。なるべくゼロに近付けるように意識して下さい。

スポンサーリンク

関連のおすすめ記事

-

ハムスターの交配は組み合わせが重要!異種交配は絶対に避けよう

ハムスターの交配では組み合わせによって奇形が生まれてしまったり、病気を引き起こしてしまう事があります...

-

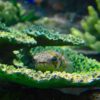

ミドリフグを飼育する時のポイント・初心者でも簡単に飼育できる

これからミドリフグを飼育してみたいと考えている人もいますよね。ミドリフグは、熱帯魚初心者でも簡単に飼...

-

カナヘビの卵を孵化させる方法!注意点や管理方法・準備するもの

カナヘビの卵を上手に孵化させたいと考えている飼い主さんの中には、今までカナヘビの卵を孵化させた経験が...

スポンサーリンク

水槽の硝酸塩が発生する理由

水の中を優雅に泳ぐ魚を見ていると、気持ちが落ち着いたり、癒やされますよね。家の中に水の風景を取り入れると、インテリアの一部にもなり部屋の印象も変わったり、生き物を飼うということが癒やしになるということもあります。

アクアリウムの楽しみ方は人によって違いがありますが、幅広い楽しみ方があるということがアクアリウムの人気が根強い理由かもしれません。

アクアリウムにおいて、大切なことは何と言っても水槽の管理です。魚を飼育するために、水は不可欠です。

魚が快適に暮らすためには、水槽内の水質の管理をすることが大切です。

硝酸塩はアンモニアが変化したもの

魚を飼育している水槽内の水は、硝酸塩が溜まりやすくなります。

硝酸塩は、亜硝酸塩がバクテリアの働きによって変化したもので、有毒性はさほど強くはないものの、魚の目を白く濁らせたり、ヒレを溶かしてしまうといったことが起こるため、魚の飼育にとっては硝酸塩の濃度が高いということは避けたいことです。

そもそも硝酸塩は、魚の排泄物や食べ残した餌、生物の死骸などから発生したアンモニアが、さらにろ過バクテリアによって分解されて変化したものです。

水槽に取り付けられている強制的にろ過されるシステムは、魚を飼育する時には必要ですが、この装置を付けていることによって硝酸塩が水槽内に蓄積されやすくなります。

そのため、例えろ過装置が付いていても水換えをして硝酸塩を取り除くことが必要なのです。

水槽内の硝酸塩の測り方

硝酸塩の濃度は、水の濁りなどで予想するくらいで、濃度は見た目ではなかなか分かりにくいものです。

はっきりとした硝酸塩の濃度を測りたい時は、専用の道具を使う必要があります。

硝酸塩の濃度を測るためにはテスターを使う

硝酸塩の濃度を測る専用のテスターがお店などに売られていますので、それを使うと良いでしょう。

特に、硝酸塩に弱い生き物を飼育する場合は、硝酸塩濃度の測定は重要です。

硝酸塩の濃度が高くなると、比例して水のphも下がりますので、硝酸塩の濃度はテスターで測り、チェックすることが水槽内の水質を適正に保つポイントです。

水槽内の硝酸塩を下げる方法

硝酸塩の濃度が高くなるのは様々な原因が考えられます。

魚の数は水槽の大きさに対して適切か

原因の中でも、高い割合を占めるのが、飼育している魚の数が多すぎるということです。

魚の数が多くなれば、当然魚の排泄物が水槽内に多くなりますし、餌の食べ残しも増えます。餌の食べ残しが多いと感じたら、餌のやり方を根本的に見直すということも大切です。

餌をばらまいて与えている場合は、餌のロスを減らすためにプロテインスキマーを使用してみることもひとつの方法です。

プロテインスキマーは、エアーストーンを使うことによって細かな泡を発生させ、不純物を濾し、水の表面に溜めます。

表面の不純物を定期的に取り除く作業が必要になるものの、水槽内は清潔な水で保つことが出来ます。

ウェット式システムのプロテインスキマーを使うことで、メインのろ過装置の負担を減らすサブろ過装置としての役割をしますので、特に餌をよく食べる魚を飼育する水槽にはおすすめです。

水槽の硝酸塩を下げるために使うと効果的なもの

水槽内の水の硝酸塩を減らすためには、水を替えることが重要ですが、水換え以外でも硝酸塩を下げる方法はいくつかあります。

まずは、水槽の中に海藻を入れることです。

海藻には、硝酸塩に含まれる塩を吸収する働きがあるため、水槽に海藻を入れることで硝酸塩の濃度を下げてくれます。

水槽に海藻を入れる方法や添加剤を入れる方法

海藻にも寿命があり、寿命が来た海藻は水に溶けてしまいますが、光を当てることにより水に溶けなくなります。

そのため海藻を水槽に入れる時は、1日中照明を付けられる海藻専用のリフジウムという水槽で魚と別に育てるという方法もあります。

海藻にもたくさんの種類があり、鑑賞用になるものを入れて楽しむことが出来る一方で、魚が捕食として海藻を餌にする場合もあります。

特にニザダイやアイゴと言った魚は海藻を餌として食べることがあるので、これらの魚を飼育する場合は海藻と一緒に入れることは避けた方が良いでしょう。

また、水槽内の硝酸塩の濃度を下げる手軽な方法として、添加剤を入れるという方法もあります。

添加剤が硝酸塩を取り除いてくれるため、安定した水質を保つことができますが、添加剤を使う場合は、スキマーが必須で、必ず専用のテスターで濃度をチェックすることも必要です。

水槽の硝酸塩を下げるために普段から気を付けたいこと

水槽内の水に含まれる硝酸塩は、魚にとっては好ましい物ではないので、取り除くことが必要です。

水槽の水換えがもっとも手軽で効果的な方法

硝酸塩を取り除く方法は、前項まででご紹介してきたように様々な方法がありますが、やはり、もっとも手軽に硝酸塩を取り除くのは「水を換える」ことです。

でも、水を換える時にも注意が必要です。

硝酸塩の原因となっている餌の食べ残しやが、底砂の中に入り込んでいる場合、上の水だけを換えても、硝酸塩が取り除かれないことがあるからです。

何度水換えしても硝酸塩の濃度が下がらない時には、この原因を疑ってみましょう。

魚の中でも、硝酸塩に弱い種類の物もいます。

特にハナダイなどは綺麗な水を好む魚です。

硝酸塩の濃度が高いからと言って、硝酸塩は毒性が弱いため魚が死んでしまうことはあまりありませんが、魚にとってはその濃度に慣れてしまっているというだけで、好ましい環境ではありません。

水換えを怠って硝酸塩の濃度が高くなった水槽に、飼ってきた魚を入れると、硝酸塩の濃度が急激に高い水槽に入れられたことで長く生きられないということはありますので、普段から硝酸塩の濃度を低く保つために注意が必要です。