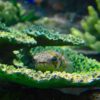

カナヘビはヘビ科トカゲ。 漢字では愛蛇と書き、その名前の由来とも言われるほど可愛いトカゲでペットとしても人気です。

しかし自然のカナヘビは冬場に冬眠をするので、飼育する際には冬眠をさせるのか、それとも越冬させるかを選ぶ必要があります。

カナヘビ飼育初心者の方は、どちらを選んだほうが良いのか、おすすめの飼育方法についてご紹介いたします。

これからカナヘビを飼育しようと考えている方は、参考にしてみてくださいね。

スポンサーリンク

関連のおすすめ記事

-

カナヘビの卵を孵化させる方法!注意点や管理方法・準備するもの

カナヘビの卵を上手に孵化させたいと考えている飼い主さんの中には、今までカナヘビの卵を孵化させた経験が...

-

ミドリフグを飼育する時のポイント・初心者でも簡単に飼育できる

これからミドリフグを飼育してみたいと考えている人もいますよね。ミドリフグは、熱帯魚初心者でも簡単に飼...

-

オオクワガタの産卵を成功させるポイントとペアリングの時のコツ

オオクワガタを飼育している人の中には、飼育だけでなくブリードに挑戦してみたいという人もいますよね。オ...

-

グッピーは出産後もお腹に精子を溜める!グッピーの出産について

グッピーの繁殖に挑戦しているという人もいるのではないでしょうか。まだ繁殖挑戦し始めたばかりだと、出産...

スポンサーリンク

カナヘビの冬場の飼育方法には2つの選択肢があります

爬虫類の飼育初心者にも人気の高いカナヘビですが、冬場の飼育方法について悩まれている方も多いでしょう。野生のカナヘビは、冬場に気温が下がると冬眠に入ります。一方、室内でペットして飼われているカナヘビに関しては、野生のカナヘビと同様に冬眠させるか、冬眠はさせずに室内で越冬させる方法があります。

野生のカナヘビが冬眠の準備を始めるのは、気温が15℃を下回り出した頃

ペットとして飼育しているカナヘビを、それらと同様に冬眠させるためには、より自然界に近い環境を整えてあげる必要があります。

室内で冬眠させる場合

冬眠用の飼育ケースを別で用意して、カナヘビが潜り込めるくらいの深さの土や、姿を隠すためのシェルターを準備し、ケース内の温度と湿度にも常に気を配る必要があります。冬眠中のカナヘビはエサを食べませんが、ケース内の水分を舐めながら、暖かくなるのをじっと待ちます。

カナヘビを冬眠させずに越冬させる場合

冬場は活動量が落ちるため、それに伴って食欲も通常よりかなり落ちますが、暖かい時期と同じようにお世話をする必要があります。

カナヘビの冬の飼育方法は越冬がおすすめ

カナヘビを飼育下で冬眠させるという方法もありますが、初心者にはかなり難しいため、リスクの少なさから言うと、冬眠させずに冬を越させる、越冬がおすすめです。

日本で見かけることが多い野生のニホンカナヘビは、冬眠して春を待ちます。一方、室内でペットとして飼育されているカナヘビに関しては、冬眠に失敗して命を落とすリスクを考えると、やはり冬眠させずに越冬させるほうが無難でしょう。

冬が近づいて気温が下がってくると、カナヘビは徐々に活動量が落ちてきます

活動量の減少に伴って、エサを食べる量も少なくなるだけでなく、中にはほとんどエサを食べず、水だけで過ごすケースもあります。

普段の健康状態さえ良ければ、たとえ冬場にエサをほとんど食べなくても、急にやせ衰えることはありませんが、乾燥には注意して水やりを欠かさないことが重要です。なるべく静かに冬眠に近い状態で過ごせるように、照明をあてる時間を減らしましょう。

カナヘビの冬場の飼育方法、越冬の仕方について

野生のカナヘビの寿命は約10年ほどですが、室内で飼育されているカナヘビに関しては、それよりも短くなるケースが多いようです。カナヘビが長生きするのに欠かせないのが、冬場に冬眠をして体内サイクルを整えることにありますが、室内で飼育されているカナヘビでは、自然界と同様に上手く冬眠をさせるのが難しいため、どうしても寿命が短くなってしまうのは、仕方がないことだと言えます。

カナヘビを春まで越冬させるには、まずはしっかりと環境を整えてあげる必要があります

カナヘビの越冬には、温度と湿度管理が重要となります。

飼育ケース内の温度を保つためには、パネルヒーターが欠かせません。さらに、カルシウム不足にならないようにエサにカルシウムパウダーをまぶしたり、太陽光の代わりにバスキングライトを使用して、体内リズムを整えてあげる必要があります。

ヒーターをつけっぱなしにすることで、乾燥しないようにこまめに水やりを行います。ヒーターとバスキングライトを使用するということは、その分だけ冬場の電気代にも影響しますが、カナヘビを無事に越冬させてあげるための必要経費と捉えるしかありませんね。

餌の食べ残しにも注意!冬のカナヘビ飼育の注意点

越冬中のカナヘビは、通常よりは食べる量は減るものの、食べ方を見ながらエサを与える必要があります。カナヘビの主なエサはコオロギやミルワームといった生きた虫なので、餌やりの頻度や量を調節しながら与えます。生き餌の食べ残しが多いようであれば、次から与える量を減らして、残ったエサはその都度回収します。

カナヘビは体温調節をできませんので、越冬中は室温を暖かく保つ必要があります

室温が高すぎると体力の消耗が激しくなりますので、室温は25℃前後が理想なのですが、代わりにパネルヒーターなどで飼育ケース内を温めるのが一般的な越冬の方法です。

さらに熱が逃げないように、ガラスケースの3面をアルミシートで覆って保温します。この際、自然光が取り込めるように、1面だけは開けていきましょう。

やがて暖かい時期になると、少しずつ活動量が増え、食欲も増してきますので、エサの量を増やしていきます。

カナヘビの日々のお世話や飼育環境

カナヘビを新たに飼育する際には、ペットショップで購入する以外にも、野生のカナヘビを捕まえてくる方法もあります。もちろん野生のカナヘビは屋外で毎年冬眠するのですから、自分で冬眠や越冬させる自身のない場合には、カナヘビのためを思えば、冬が来る前に捕まえた場所の付近に離してやるという選択肢もあります。

カナヘビの飼育には、大きめの飼育ケースを準備します。脱走を防ぐためにも、ある程度高さのある水槽や飼育ケースを選び、フタを設置します。野生に近い環境になるように、ケースの底には床材として土を敷き詰めますが、屋外の土には害虫なども含まれている可能性があるため、市販の黒土や腐葉土がおすすめです。

飼育ケース内には枝や岩などを配置して、自然と運動できるようにします。カナヘビが身を隠すことができるように、専用のシェルターを設置してあげても良いでしょう。

カナヘビは適切な環境を整えさえすれば、そこまで手間をかけずに飼育することができますので、ぜひ参考にしてみてくださいね。